コラム

合同会社の設立に必要な費用とは?自分で設立する流れも解説

起業を考える際に、株式会社よりも設立費用を抑えられる合同会社という選択肢があります。特に個人事業主やフリーランスからの法人化において、コストと手続きの手軽さから注目されています。ただし、設立費用を抑えられると言ってもゼロ円にはならず、一定の金額は支払わなければなりません。また、専門家に依頼せずに自力で設立することも可能ですが、その場合には準備や書類作成に一定の知識と手間が求められます。

この記事では、合同会社設立にかかる具体的な費用、自分で設立する場合の流れ、メリット・デメリットを解説します。

1. 合同会社の設立に必要な法定費用

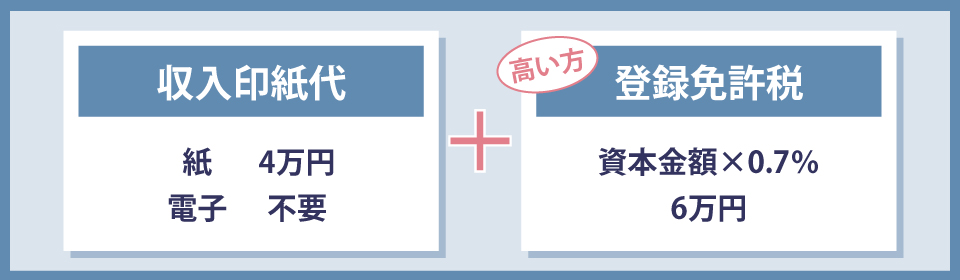

合同会社の設立に必要な法定費用は、法人登記の申請にかかる登録免許税と定款に貼付する収入印紙代の2つです。紙の定款で設立する場合は最低でも合計10万円、電子定款の場合は最低6万円が法定費用の目安となります。なお、これらの金額はゼロにできません。

登録免許税は「資本金額×0.7%」または「6万円」のいずれか高い金額が適用されます。例えば資本金が300万円の場合、0.7%は2万1,000円ですが、6万円が下限のため納付金額は6万円です。資本金が857万円を超えると、税額が6万円を超えます。

定款は会社の基本的な運営ルールを記した書類であり、合同会社でも作成が義務付けられています。紙で作成する場合は、収入印紙代として4万円が必要な一方、電子定款を利用すると印紙代が不要となり、費用を4万円抑えることが可能です。

なお、合同会社の場合は株式会社と違い、定款の認証費用は必要ありません。

1-1. 合同会社の設立に必要なその他の費用

合同会社の設立に際しては、法定費用のほかにも実費や専門家への報酬がかかる場合があります。代表的な会社設立費用には、会社実印の作成費や書類取得手数料が挙げられます。

例えば、法人の実印(代表者印)の作成には、3,000~1万円程度の費用がかかります。印鑑証明書や住民票といった書類の取得にも、各300~500円程度の手数料が発生します。複数の代表社員がいる場合、それぞれの証明書が必要となるため、人数に応じて費用も増加します。

また、定款を電子化して印紙代を節約する場合、電子証明書やICカードリーダー、専用ソフトの準備が必要です。これらを一から揃えると、4万円前後の初期投資が必要となることもあります。

もし設立手続きの代行を司法書士に依頼する場合は、5万~15万円程度の報酬が追加で必要です。ただし、電子定款で設立を進める場合、司法書士が電子申請に対応していれば収入印紙代4万円を削減できます。

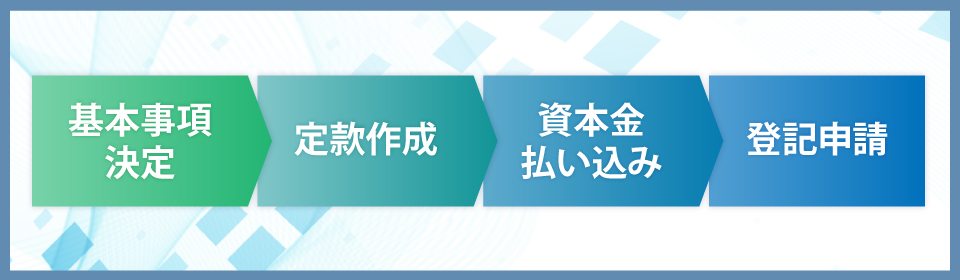

2. 合同会社を自分で設立する流れ

合同会社を自分で設立する際には、以下の4つのステップを順に進める必要があります。専門家の手を借りずにすべての手続きを自力で行う場合は難易度が高いので、それぞれの手続き内容を押さえておきましょう。

2-1. 会社の基本事項を決める

以下のような会社の基本事項を定めるところから、合同会社の設立はスタートします。

- 商号(会社名)

- 本店所在地

- 資本金の額

- 事業目的

- 社員構成

- 事業年度

必ず「合同会社」という文言を入れるのがルールです。既存の会社と同じまたは類似する名称は避け、会社のイメージや事業内容が伝わる名称を選びます。

会社の登記上の住所です。実際の事業所のほか、自宅やレンタルオフィスなどを登録することも可能です。

1円からでも設立可能ですが、事業運営に必要な資金を考慮して現実的な金額を設定することが望ましいです。

どのような事業を自社が行うのか、第三者が理解できる形で説明します。

合同会社の経営責任者(代表社員)を決定します。1人で設立する場合、自身が代表社員となります。

1年間の決算期間を自由に設定できます。決算月を決めておくと、経理や税務処理がスムーズになります。

また、基本事項を定めた際に、電子申請ではなく紙での申請を行う場合は、会社印として実印を登録する必要があります。いずれにしても会社設立後に実印を使うシーンは多いため、電子申請の場合でもこのタイミングで実印を作っておくのがおすすめです。

2-2. 定款を作成する

定めた基本事項に沿って定款を作成します。定款に記載する事項は、必ず記載する必要がある「絶対的記載事項」、定めなければ効力を発揮しない「相対的記載事項」、自由に設定できる「任意的記載事項」の3つです。

| 絶対的記載事項の主な内容 |

|---|

|

| 相対的記載事項の主な内容 |

|---|

|

| 任意的記載事項の主な内容 |

|---|

|

2-3. 資本金を払い込む

定款を作成した後は、資本金を払い込みます。この時点では法人用口座が開設できていないため、出資者個人の銀行口座に振り込みます。

資本金の払い込みを証明する書類として、通帳の表紙、1ページ目、資本金が入金されたページのコピーを用意します。合同会社の場合、現金での資本金払い込みも認められており、その場合は領収書で証明可能です。

なお、資本金の目安としては「会社の初期費用」+「会社の半年間のランニングコスト」が一般的な金額です。資本金の額は税金に影響を与えるので、税理士と相談した上で企業規模や業態・業務に合った金額を決めるとよいでしょう。

2-4. 必要書類を揃えて申請する

最後に法務局へ提出する書類を整え、登記申請を行います。主な必要書類は以下の通りです。

【登記申請の必要書類】

- 合同会社設立登記申請書

- 定款(電子定款の場合は印紙不要)

- 資本金の払い込みを証明する書面

- 印鑑届出書(法人用実印登録)

- 代表社員の印鑑登録証明書(発行後3か月以内)

また、業務執行社員が複数の場合、業務執行社員決定書や代表社員就任承諾書などの書類が必要になります。

登記申請は、本店所在地を管轄する法務局で行います。書類提出後、不備がなければ1週間~10日程度で登記が完了し、合同会社の設立手続きが正式に終了します。設立後は、銀行で法人用口座を開設し、地方税・社会保険・労働保険の手続き、および税務署への届け出を行いましょう。

3. 合同会社を自分で設立するメリット・デメリット

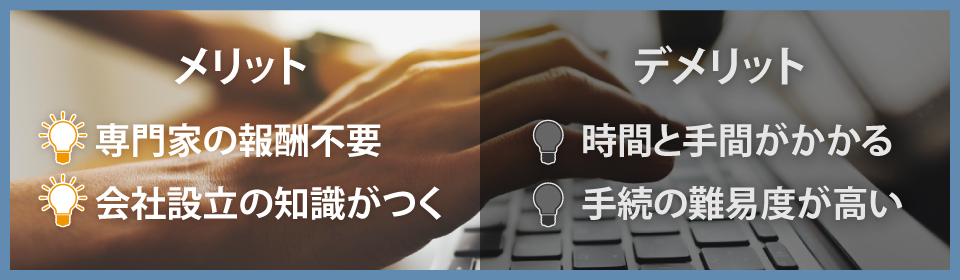

合同会社を自分で設立する場合、費用面などのメリットと手続きに伴うデメリットがあります。メリットとデメリットを理解し、自分に適した設立方法を選択しましょう。

| 合同会社を自分で設立するメリット | 合同会社を自分で設立するデメリット |

|---|---|

|

|

まず、合同会社を自分で設立すれば、司法書士などの専門家に費用を支払う必要がありません。会社設立時はオフィスの準備や備品の購入、広告宣伝費、運転資金など、多くの出費が発生します。そのため、設立費用を節約することで他の必要経費に資金を回せるメリットがあります。

また、自分で設立手続きを行うと、会社法や税金、行政手続きに関する知識や経験が身につく点もメリットです。将来新しく会社を設立したり、起業家として複数の事業を立ち上げたりする場合にも役立つでしょう。

一方で、自分で設立手続きを行うのは決して簡単ではありません。会社設立手続きには法務的な専門知識が求められるため、事前にルールを理解していないとさまざまな問題が発生します。例えば、絶対的記載事項が1つでも漏れていると定款が無効にされるほか、収入印紙の貼付に関するルールミスによって、余計な費用が発生する可能性があります。

加えて、会社設立の忙しい時期に、経営者が書類作成のために手を取られる点もデメリットです。合同会社の設立申請には、大きく見積もって2週間~1か月弱程度の時間がかかります。特に起業初期は商品やサービスの準備、市場調査、営業活動など重要な作業が山積しているため、本業に集中できないことはリスクになります。

専門家に頼ることで、結果的には費用をかえって抑えられたというケースも多いでしょう。

まとめ

合同会社の設立には最低限の法定費用が発生し、さらに状況に応じて印鑑作成費や書類取得費、電子定款対応の費用が加わることがあります。自力での設立を選ぶことで費用を節約できる一方、手続きにかかる時間や正確性への対応が求められます。

また、合同会社設立後には税務署や労働基準監督署への各種届出をはじめとする事務作業も必要になるため、設立前に全体の流れを把握しておくことが円滑な起業の第一歩です。特に税務手続きについてはミスがあると大きな損失にもつながるので、税理士に依頼して適切な手続きを行ってもらうとよいでしょう。